Il viaggio per Berlino parte benissimo, con un ragazzo tedesco di due metri che mi sviene addosso in bus. E continua con i passeggeri che mi guardano come maschere di pietra mentre io mi chino su questo poveraccio steso sul pavimento del bus (mea culpa, non l’ho preso al volo) per controllare che sia ancora vivo. Per la cronaca, l’unico ad aiutarmi a rimetterlo in piedi è stato un altro immigrato. Non c’entra niente col festival, ma dovevo dirlo.

Dopo il bus cittadino, mi aspetta quello che in sole sei ore mi porterà fino a Berlino. E lì per fortuna tutto bene: autostrade, dormite, boschi, Bulgakov, Bjork. Mano a mano che la corriera si avvicina a Berlino, si riempiono i posti a sedere. E la percentuale di occhialini uguali, baffi a manubrio, risvolti ai calzoni, aumenta drasticamente.

Il ritorno a Berlino è ogni volta meno traumatico del precedente, in fondo mi sembra di (ri)conoscerla sempre di più. Nella metro mi attendono i soliti odori e personaggi della città, non tutti gradevoli. Vado a prendere il mio biglietto settimanale ma ho solo un pezzo da cinquanta (sono ricco, lo so). Vado a cambiarlo al baracchino del cinese della metro e quello saggiamente mi suggerisce di comprare qualcosa se voglio che mi cambi il bigliettone. Temo la fregatura, invece mi stupisco di come una Ritter nella metro di Berlino costi come al supermercato di Münster: ulteriore prova di come Berlino sia meno costosa dell’insignificante città in cui vivo.

Arrivo finalmente alla casa che mi ospiterà per questi giorni. Si trova nel Moabit (quartiere che deve il nome al carcere, un po’ come Rebibbia), a due passi dallo Sprea, ed è un classico Altbauwohnung con stanze enormi e comunicanti e relativo bagno minuscolo, ma per fortuna senza conchetta (non sono nell’Est, e chi c’è stato sa cosa vuol dire). C’è però la simpatica padrona di casa con la quale sfoggiare il mio brillante tedesco.

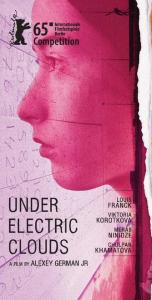

E poi subito in cerca di biglietti. La prima tappa è all’International, per Pod electricheskimi oblakami (detto anche Under electric clouds): ovviamente sold-out, come qualunque film in concorso, ma in giornata si liberano sempre dei biglietti presso il cinema stesso, di solito venduti un’ora prima del film o comunque abbastanza a ridosso della proiezione. La bigliettaia mi dice di non averne ancora, ma che se voglio aspettare c’è già uno in fila. Il film è alle 22:30. Sono le 16:00.

Decido di rischiare e andare a fare un salto in Potsdamer Platz (il centro della Berlinale), per guardarmi attorno e magari vedere anche un film a caso fra i disponibili. Non incontro nessun vip, ma spulcio il programma della giornata, accorgendomi di essere arrivato troppo tardi per le proiezioni delle 17:00.

Insomma, faccio la spola più volte fra Potsdamer e Alexander Platz, riuscendo a procurarmi i biglietti del film piú odiato dai bigliettai e a vedere anche Dari Marusan al Cinemaxx, film giappo che avevo mezzo puntato e che mi ha mezzo convinto. Si intrecciano fondamentalmente due trame: quella di una ragazza sordomuta (la protagonista, da cui il titolo) che cerca animali domestici scomparsi e del futuro marito che cerca lavoro in una società alienante (quale non lo è, ma il Giappone in questo campo temo stracci la concorrenza), più quella di un classico menage a trois fra due amici e una ragazza (con relativi discorsi sull’amore, l’amicizia e figli illegittimi). Ecco, mentre la prima mi piace molto, la seconda non mi convince sia per la retorica troppo insistita (che è anche quella che condurrà alla fine del film) sia per i flashback non sempre entusiasmanti. Dopo la proiezione, consueto Q&A con domande interessanti e imbarazzanti alternate come niente fosse, mentre il regista si rivela molto disponibile a rispondere a entrambe le categorie.

Insomma, faccio la spola più volte fra Potsdamer e Alexander Platz, riuscendo a procurarmi i biglietti del film piú odiato dai bigliettai e a vedere anche Dari Marusan al Cinemaxx, film giappo che avevo mezzo puntato e che mi ha mezzo convinto. Si intrecciano fondamentalmente due trame: quella di una ragazza sordomuta (la protagonista, da cui il titolo) che cerca animali domestici scomparsi e del futuro marito che cerca lavoro in una società alienante (quale non lo è, ma il Giappone in questo campo temo stracci la concorrenza), più quella di un classico menage a trois fra due amici e una ragazza (con relativi discorsi sull’amore, l’amicizia e figli illegittimi). Ecco, mentre la prima mi piace molto, la seconda non mi convince sia per la retorica troppo insistita (che è anche quella che condurrà alla fine del film) sia per i flashback non sempre entusiasmanti. Dopo la proiezione, consueto Q&A con domande interessanti e imbarazzanti alternate come niente fosse, mentre il regista si rivela molto disponibile a rispondere a entrambe le categorie.

Torno all’International senza cena, e qui si rivela utile la Ritter comprata al saggissimo cinese della metro, come da tradizione cinematografica (anni ’80). Durante la fila per Under electric clouds (il titolo originale l’ho copincollato una volta, basta) mi rendo conto di un’ovvia verità: gli spettatori riflettono la nazionalità del film. E quindi, se per Dari Marusan c’erano ragazz(in)e giapponesi con parrucche fosforescenti in fila, per Pod etc. etc. ci sono camionisti dell’est europa. Il che stona un po’ di più con il film in questione però, essendo super intellettuale.

Torno all’International senza cena, e qui si rivela utile la Ritter comprata al saggissimo cinese della metro, come da tradizione cinematografica (anni ’80). Durante la fila per Under electric clouds (il titolo originale l’ho copincollato una volta, basta) mi rendo conto di un’ovvia verità: gli spettatori riflettono la nazionalità del film. E quindi, se per Dari Marusan c’erano ragazz(in)e giapponesi con parrucche fosforescenti in fila, per Pod etc. etc. ci sono camionisti dell’est europa. Il che stona un po’ di più con il film in questione però, essendo super intellettuale.

Prima della visione mi colpiscono le risate alla scritta del patrocinio del Ministero della Cultura Russo. Vedendo il film un po’ lo capisco e mi chiedo come il governo di Putin possa aver finanziato un film che mette in evidenza la tragicità della condizione russa attuale.

Venendo alla proiezione, la stanchezza della lunga giornata non mi aiuta, ma il film colpisce: in sette capitoli (sei quasi scollegati più uno conclusivo) delinea una Russia post-futurista persa nello spazio e nel tempo. L’anno è il 2017, cent’anni dopo la rivoluzione, ma potrebbe essere ovunque quandunque: spazio e tempo che collassano in distese di ghiaccio infinite, statue di Lenin in rovina, scheletri di grattacieli, pubblicità proiettate sulle nuvole, personaggi più soli che mai sperduti nel gelo sovietico che verrà/viene/è già venuto. Architetti disillusi, politici corrotti, immigrati senza lingua, ereditieri senza idee e senza futuro. Si vede di tutto su uno schermo più bianco che mai, tramite lunghi piani sequenza e dialoghi fra il politico e l’esistenziale. Una Russia contemporanea che attraversa il concetto di dopo-storia senza che io possa neanche sperare di capire/descrivere a pieno questo film. Rimane qualcosa di grandioso e desolante al tempo stesso. E una battuta dell’Architetto alla domanda sul suo lavoro: “Installo docce nello spazio e nel tempo”.

Esco dalla visione che il vento e il freddo sferzano Karl-Marx Allee, come fossero usciti anche loro dal Kino International.

Leave a Reply